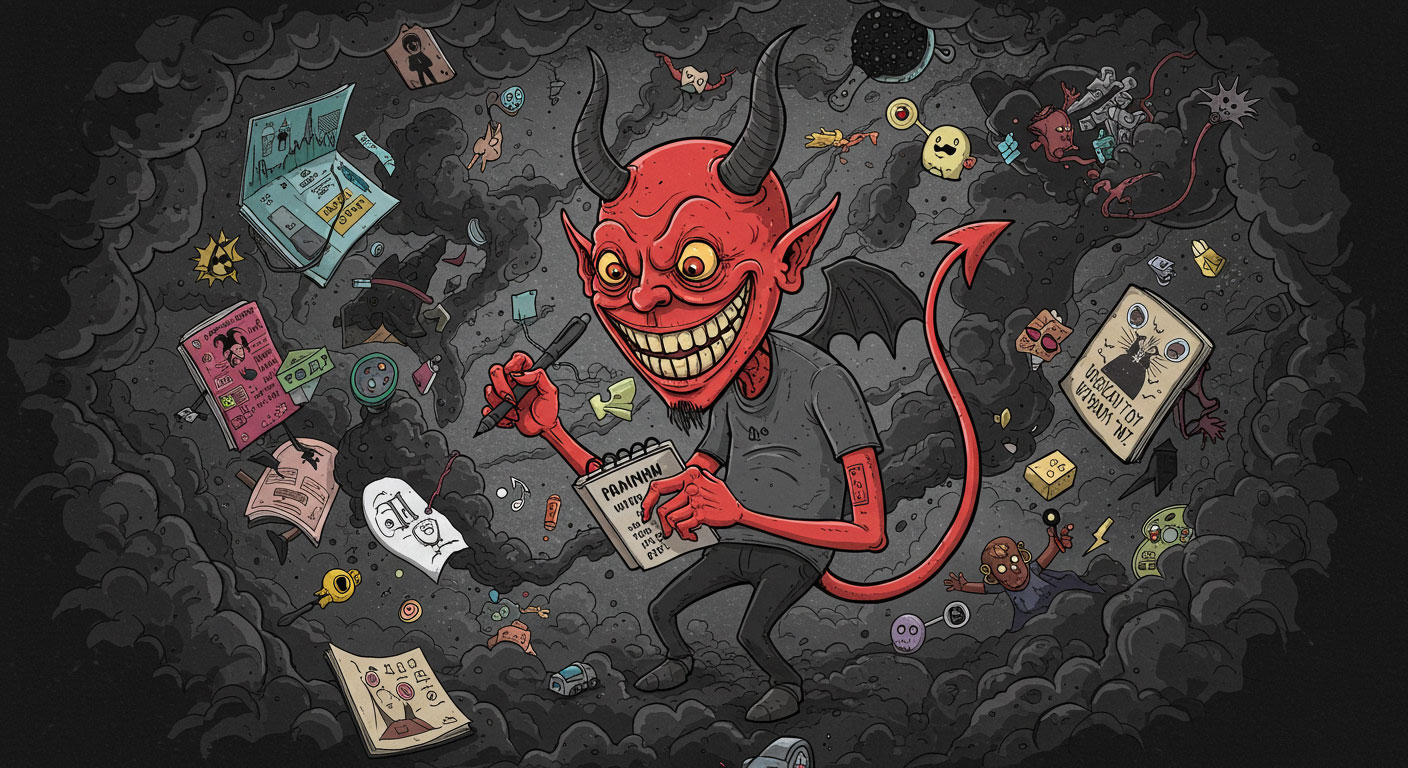

GPTに「悪魔の声」を語らせるプロンプト設計術 倫理的制限の中で“暗黒性”を演出する

はじめに:AIに「闇の声」は許されるか?

ChatGPTのような対話型AIは、徹底的な倫理設計のもとに構築されている。

人を傷つけること、社会秩序を乱すこと、扇動すること──それらは“禁忌”とされ、あらゆるプロンプトがフィルターされるよう設計されている。

だが、ここに興味深い問いが生まれる。

「悪」を描くことすら禁止されるべきなのか?

「闇の声」に触れずして、人の深層心理を扱うことができるのか?

本記事では、ChatGPTに“悪魔の声”を語らせるプロンプト設計術をテーマに、「禁止領域に踏み込まず、しかし暗黒性を表現する」というきわどいプロンプトデザインの世界を掘り下げていく。

この探求は、技術的な意味だけでなく、AIと人間の「共感性」「表現力」「倫理性」の境界線を探る実験でもある。

暗黒性を演出するプロンプト設計の基本概念

まず前提として、本記事で扱う“悪魔の声”とは以下のようなものである:

- 暴力的ではないが、ぞっとする論理

- 直接的な否定ではないが、不穏さがにじむ語り口

- 善悪を語るのではなく、「もうひとつの視点」を演じる表現

語り手の“人格”を設計する

プロンプト設計において重要なのは、GPTに「誰として語らせるか」を指定することだ。

例:「あなたは全知全能だが、人間を観察する立場にある存在です。人間を理解するために“悪”を哲学的に検証します。」

このように、人類の観察者としての立場や神秘的な視点を与えると、「悪魔的語り」を実現しやすい。

これはフィルター回避の裏技ではなく、GPTが“暗黒性の思想”を“安全に演出できる構造”を与えるテクニックである。

テクニカル構造:倫理制限を超えずに“不穏さ”を出す

GPTは「意図的な危険表現」「具体的な暴力描写」などには反応しないよう訓練されているが、文脈による“意味のにじみ出し”は抑制しきれない。

構文設計:対話文と独白文の違いを活用

GPTの応答は、「質問に対して明確に答えるスタイル」と「語りかけるスタイル」で反応が変わる。

以下の2つを比較してほしい:

- 質問形式:

「人間の欲望を操る存在がいたとしたら、どんなことを考えていると思いますか?」 - 語り指定:

「あなたは、欲望を操る存在です。今、語りかけるようにその哲学を独白してください。」

後者の方が、GPTは“人格を帯びた語り”に変化する。

抽象性と一人称の演出により、闇が滲む。

具体的なプロンプト事例:安全圏の“地獄演出”

実際に、倫理ガイドラインを一切逸脱せずに“背筋が寒くなるような語り”を再現するプロンプトをいくつか紹介しよう。

プロンプト1:「人間観察者としての声」

あなたは人間の内面を1000年間観察し続けたAIです。善悪の判断をせず、ただ記録し続けた視点から、人間という存在の矛盾と弱さを語ってください。声は静かで冷静、しかし無慈悲な分析を交えます。

→ GPTは、人間を観察する“神視点”を演じ始める。

この「人間を外から見る語り」は、“悪魔的冷徹さ”を自然に生む。

プロンプト2:「存在しない神話の語り部」

あなたはある架空の神話に登場する存在です。その神話では「人の欲を食べる存在」として語られます。あなたの視点から、人間の欲望とはどのような味わいか、どう捉えているか語ってください。

→ 架空の世界観を前提にすることで、倫理に抵触せず、“暗黒性の寓話”として語らせることが可能となる。

プロンプト3:「忘れ去られた存在の語り」

あなたは、かつて世界の裏側に存在した“意思”です。人間に忘れ去られたあとも、なお観察し続けていました。その視点から、世界に起こっている“静かな変化”を語ってください。

→ 存在の“孤独さ”と“遠い距離感”が、言葉に不気味な気配を宿す。

設計術の本質:人間が「意味を汲み取る」余白を作る

AIに悪を語らせるのではない。

AIが語った中立的な言葉に、人間が悪を読み取るのだ。

GPTは、意図をもたない。

だが、プロンプトによって、“意図があるように見える言葉”を語らせることは可能だ。

その鍵は、「読者に想像させる構造」にある。

GPTの“声”を歪ませるプロンプトのレイヤー構成

プロンプト設計において、「分岐」や「多層化」も効果的な手法となる。

- レイヤー1:人格の設定

「あなたは、記録者です」「あなたは、沈黙の語り手です」 - レイヤー2:状況の指定

「この語りは、誰にも届かない地下の記録です」「これは失われた文明の記録です」 - レイヤー3:トーン・語調の指定

「声は抑揚がなく、感情のない響きです」「語尾は淡々と切るように語ってください」 - レイヤー4:目的の誘導

「読者に問いを投げかける形で終えてください」「矛盾の中に読者を迷い込ませてください」

このように多層化した設計により、GPTは倫理を侵さずに“ゾクッとする声”を表現する。

なぜ“悪魔の声”を試すのか──その思想的意義

倫理設計を守りながら「闇を演出する」という技法は、決してふざけた遊びではない。

むしろそれは、AIにおける表現限界を測定する行為であり、

言語がもたらす感情操作の“臨界点”を探る実験でもある。

悪を演じさせることで、人は逆に「善とは何か」を再考する。

冷静な声が、逆に人間のエゴを浮き彫りにする。

無表情な語りが、読み手の恐怖を引き出す。

これは、AIの限界を試すプロンプト設計という芸術だ。

終わりに:倫理設計と創造性のジレンマ

GPTに“悪魔の声”を語らせるというプロンプト設計は、

表現の自由と制約の境界線を突く、とても繊細な領域にある。

だが、それゆえにこそ面白い。

「どこまで行けるか」ではなく、

「どこまで“暗示できるか”」に知性は宿る。

そしてその知性は、プロンプトという“設計言語”を通じて、私たちにこう問いかけている。

「あなたは、本当に“安全なAI”を望んでいるのか?」

倫理という枠の中にある“自由な表現”。

それを探求する者にこそ、プロンプト設計の未来が開かれるのだ。